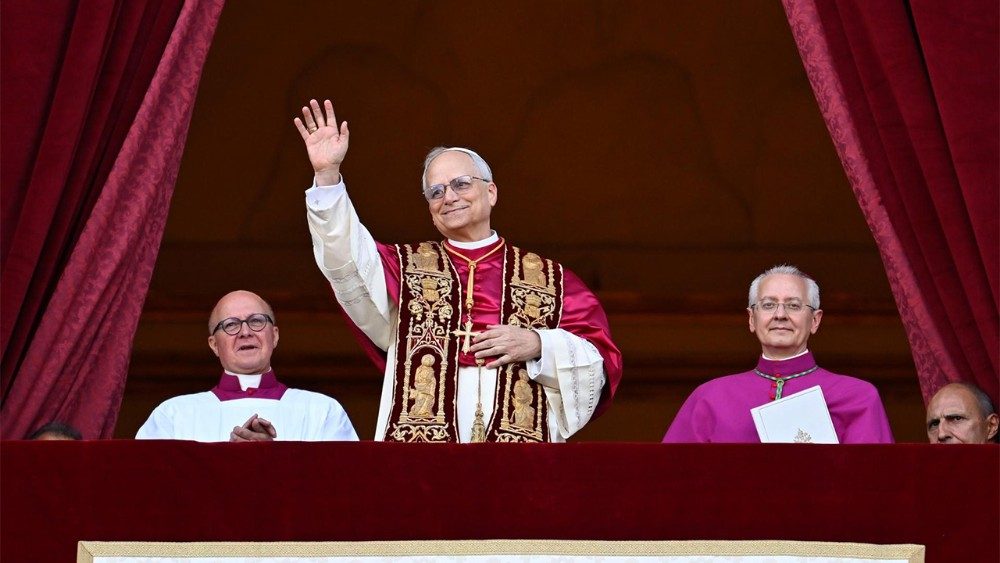

Il 267° Pontefice sottolinea l’urgenza di una “pace disarmata e disarmante”, nel pieno di una rivoluzione geopolitica segnata dalla nuova Amministrazione Trump e dalle crisi di quella che Papa Francesco chiamava la “guerra mondiale a pezzi”.

Dalla “guerra mondiale a pezzi” all’invocazione di una “pace disarmata” e “disarmante” il passo appare breve. Il primo segnale offerto da Papa Leone XIV è stato di continuità rispetto al suo predecessore, Francesco, almeno per quanto riguarda le urgenze globali, in primis quelle legate alle crisi mondiali. L’inizio del suo Pontificato, infatti, è arrivato proprio durante l’acuirsi della guerra in Medio Oriente, con Israele che ha lanciato un’offensiva senza precedenti contro Hamas a Gaza, e mentre appaiono più difficili gli sforzi per raggiungere una negoziazione concreta tra Russia e Ucraina, posti come obiettivo (e risultato raggiungibile) dal presidente statunitense, Donald Trump.

In comune con il capo della Casa Bianca, Roberto Francis Prevost ha proprio la nazionalità: nato a Chicago nel 1955, i media dell’America a maggioranza protestante hanno proprio sottolineato soprattutto le origini. “Ma Prevost viene da una lunga esperienza in America latina”, spiega ad Atlantis il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio. “Leone XIV è il meno ‘statunitense’ tra i cardinali americani e ha una grande esperienza in mezzo ai poveri. Lo dimostra anche il suo saluto, in spagnolo, ai fedeli provenienti dal Perù e alla diocesi presso la quale ha prestato servizio. Un saluto, unito al ricordo di quel periodo, che lo ha fatto emozionare: è un segno di grande umanità, tratto che lo accomuna a Bergoglio”.

Nonostante il New York Times lo ritenga “caloroso” rispetto al suo predecessore, il quotidiano riconosce un tratto comune nel carattere schivo. Certamente a unirli c’è anche proprio l’urgenza di invocare la pace: «La pace sia con tutti voi. È il primo saluto del Cristo risorto, del buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio», ha detto Papa Leone XIV nel suo primo discorso da Pontefice, aggiungendo: «È un saluto di pace, rivolto a tutte le persone e popoli e a tutta la Terra. La pace sia con voi, disarmata e disarmante». Poi ha ricordato Papa Francesco, con la sua voce definita «debole, ma ferma nella sua ultima benedizione la mattina del giorno di Pasqua». A quella si è ricollegato il suo successore con un altro messaggio forte: «Uniti tutti, mano nella mano, con Dio e tra noi, andiamo avanti. Aiutateci a costruire ponti, per essere tutti un solo popolo sempre in Pace».

“Ha parlato di ponti in un tempo di divisioni, lui che è Pontefice, cioè dal latino ‘colui che getta ponti’. Potrebbe essere un messaggio forte proprio agli Stati Uniti, in un’epoca in cui la geopolitica è cambiata enormemente proprio a causa della nuova amministrazione Trump. Si tratta di una presidenza ha sta compiendo passi in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa, ad esempio sui migranti, sulla politica sanitaria e sui fondi destinati agli aiuti umanitari, come per l’agenzia USAID. Di fronte a un approccio così muscolare della Casa Bianca l’auspicio è proprio quello di gettare un ponte verso l’America che sta cambiando”, sottolinea Stimamiglio.

Nei primi giorni all’indomani del suo insediamento come 267° Papa, si è ricordato più volte il richiamo alla scelta del nome di Leone XIV, a ricordare quel Leone XIII che per primo aprì la Chiesa cattolica alla dottrina sociale: “È significativo che abbia scelto il nome di Leone, richiamandosi a Leone XIII, il Papa delle encicliche sociali, il primo Pontefice che ha preso atto il mondo era cambiato, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Era il periodo in cui le masse proletarie si riunivano, in nome del Comunismo: con la sua enciclica Rerum novarum per la prima volta si parlò di lavoro, di condizioni di lavoro umano e ingiustizie sociali”, ricorda Stimamiglio proprio mentre oggi il lavoro è un tema centrale a livello sociale.

Ma ci sono anche altri due riferimenti nella scelta del nome: frate Leone, il più vicino a San Francesco d’Assisi, come a richiamare la vicinanza con Bergoglio; e Leone Magno, il Papa che fermò Attila e lo fece senza imbracciare le armi, ma con la forza della conoscenza, dell’istruzione, della cultura. In un’epoca segnata dai conflitti, dunque, e dall’avanzare di “nuovi Attila”, ecco che il Papa agostiniano sembra voler ricordare l’importanza del dialogo, perché fu proprio grazie a questo riuscì a convincere il capo dei barbari a non attaccare l’Italia. Di quell’incontro resta il racconto per immagini in un affresco di Raffaello, nella Stanza di Eliodoro in una delle Stanze vaticane, che certamente Leone XIV avrà avuto modo di ammirare più volte. Attila vi è raffigurato come uno spiegato assassino e in molti oggi auspicano che tramite la stessa “arma disarmata” del dialogo si possa arrivare a mitigare conflitti bellici e commerciali (con riferimento agli attriti tra l’America di Trump, e di Prevost, e altre aree del mondo come l’Europa).

Quanto alle linee guida del suo Pontificato, resta da capire come si porrà il nuovo Papa, a partire dalle aperture sociali, come alle donne e alla comunità LGBTQ+. “Credo sia troppo presto per dirlo, sono temi dei quali si discute comunque non da adesso: Papa Francesco ha istituito una decina di commissioni per affrontare questi aspetti, come il ruolo delle donne nel diaconato, e queste commissioni continueranno a lavorare. Poi si tireranno le somme in occasione del sinodo, per ora bisogna attendere. In ogni caso si tratta di iniziative che non sono centrali in un discorso più ampio di evangelizzazione della Chiesa, ma che rientrano in un ambito interno. Il fatto che sia stato nominato come responsabile del Dicastero dei vescovi, cioè colui che nomina gli altri vescovi nel mondo, rappresenta comunque un segno di continuità”.

Una continuità che però presumibilmente prevedrà minori aperture su alcuni temi: “Stando alle sue dichiarazioni del passato, la sua posizione è stata sempre molto ferma e contraria per esempio rispetto al sacerdozio femminile o alla comunità LGBTQ+”, osserva Costanza Miriano, giornalista esperta di questioni religiose, autrice e blogger. “Il Vangelo è chiaro per quanto riguarda il celibato e la presenza delle donne nella Chiesa, che su questo ha sempre avuto una posizione nettissima: gli Apostoli e le donne hanno ruoli diversi. Esistono un munus petrino e uno mariano, dalla parola latina munus che significa proprio “ruolo”: a Pietro, al pastore, è affidato quello di indicare la dottrina, a Maria, quindi alla donna, quello di accogliere, prendersi cura ed entrare in relazioni più strette e particolari con l’altro. L’errore sta nel voler applicare istanze moderne al mondo della fede”, spiega Miriano, che aggiunge: “La società indubbiamente è cambiata: a partire dal post illuminismo e soprattutto dal ’68 si è assistito a una rivoluzione copernicana per cui l’uomo si è posto al centro, desidera affermarsi per ciò che è o sente di essere, compresa la percezione del genere, che è diventato un diritto di cittadinanza. La fede, invece, presuppone di vivere percorrendo un viaggio verso Dio, una trasformazione in Gesù, come ha ricordato proprio Leone XIV nella sua prima omelia nella cappella Sistina, dopo l’elezione. La Chiesa, quindi, non dovrebbe essere vista come un luogo di potere, all’interno della quale ambire a posizioni di prestigio o maggiore responsabilità, perché queste istanze tipiche del mondo laico», conclude la scrittrice. Insomma, un ritorno alla tradizione, pur nel solco di Francesco.