In uno dei primi saggi geopolitici della Storia intitolato “Il perno geografico della storia”, lo scrittore Halford Mackinder presenta il conflitto perpetuo tra le potenze marittime (talassocrazie in gergo schmittiano) e le potenze terrestri (le tellurocrazie, idem). In particolare egli evidenzia un’area vastissima e difficilissima da controllare, che denomina appositamente come “pivot area”, cioè il perno con cui si può dominare strategicamente il mondo intero. Questa “pivot area” non è altro che l’Asia Centrale agganciata all’enorme distesa siberiana che si protrae fino al Mar Glaciale Artico, sancendo così un confine marittimo settentrionale invalicabile a causa dei ghiacci perenni. Allo stesso modo l’intera zona è caratterizzata da pianure e steppe sconfinate, a tratti scolpite da timidi rilievi o docili catene montuose (ad esclusione della macro-catena montuosa Altai-Saiani), ma il cui clima aspro rende difficilmente abitabili o se non altro poco adattabili alle esigenze umane.

Nonostante le rigidità climatiche e ambientali di tali terre, soprattutto la Siberia, ma non di meno i territori degli attuali Kazakistan, Uzbekistan e Turkmenistan, sono ricchissimi di risorse come gas naturale, petrolio, carbone, metalli preziosi e le cosiddette “terre rare” (cioè i materiali oggi più richiesti dall’industria high-tech e non solo). Mackinder denominò perciò tale zona “Terra-Cuore” (Heartland), cioè la Terra Centrale dell’Isola Mondo Eurafrasiatica (Africa – Europa – Asia), corrispondente alla massa pan-continentale eurasiatica (Europa, Siberia, Medio Oriente, Sud Asiatico, Estremo Oriente) sommata a quella africana.

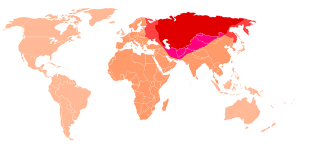

L’Heartland era il punto centrale dell’Eurasia, corrispondente alla Russia e ai territori limitrofi, dal quale si poteva facilmente controllare l’intera massa continentale euroasiatica e dunque il fulcro del pianeta stesso. Le delimitazioni della “Terra-Cuore” sono segnate da elementi naturali come il fiume Volga ad ovest, il fiume Azzurro ad est, il massiccio himalayano a sud e l’Artico a nord. L’aggregazione di tali distese in un grande blocco unificato avrebbe significato il dominio assoluto della Terra per Mackinder, nonché l’impenetrabilità da qualsiasi forza marina. A detta di Mackinder il controllo delle zone centrali, promosso a partire dalla conquista dell’Est europeo (da una prospettiva imperialista chiaramente germanica), avrebbe permesso di dominare l’Eurasia chiudendo le estremità marittime del Mediterraneo (che avrebbe avuto la funzione di un lago interno all’Eurafrasia) e dell’Oceano Pacifico.

L’Heartland secondo Halford Mackinder. In rosso l’Heartland propriamente inteso, in fucsia le aree di importanza secondaria, in rosso chiaro le periferie agli estremi dell’Heartland. Fonte: Wikicommons.

Storicamente l’assemblamento delle terre dell’Heartland è avvenuto con la creazione dell’Impero Mongolo sotto Gengis Khan, è proseguito poi con l’Impero Gurkan-Turan della dinastia dei Timuridi ed è stato ben indicato nella misteriosa entità geo-storica conosciuta come Grande Tartaria, per come raffigurata nelle carte geografiche europee settecentesche. L’eredità imperiale turco-mongola ha poi passato il testimone all’espansionismo russo, dal quale nascerà il ben noto Impero zarista russo. I russi in tal senso hanno assunto il ruolo di padroni indiscussi dell’Heartland, vedendo nell’Asia Centrale la testa di ponte che li avrebbe collegati alle acque calde dell’Oceano Indiano.

Il ricongiungimento con l’India è sempre stato un fine della geopolitica russa compatibile con la visione strategica che Mackinder conferisce al continente eurasiatico. Una Mongolia unita sotto controllo russo e un “cordone sanitario” russo-turco-indiano hanno sempre rappresentato per la Russia un obiettivo per imporre la sua grandezza imperiale in Asia, proprio per il fatto che così facendo giungerebbe al punto di controllare le acque artiche così come quelle indiane. Il maggiore inconveniente per il controllo totale dell’area, secondo Mackinder, risiedeva nell’arretratezza tecnologica e socio-economica dell’Impero Russo, motivata anche dalla scarsità delle infrastrutture presenti.

Non a caso le stesse potenze europee avevano mire non indifferenti nella zona, basti pensare al “Grande Gioco”, ossia il conflitto diplomatico e spionistico che mise Inghilterra e Russia una contro l’altra per il controllo dell’Iran e del Turan (Asia Centrale) per tutto il XIX secolo. Fu proprio un agente inglese, tale Armin Vambery, a partorire quell’ideologia russofoba ed etno-nazionalista conosciuta come “Turanismo”, la quale presupponeva che vi fosse un comune retaggio tra le popolazioni turche, mongoliche, tunguse, coreane, giapponesi e ugro-finniche (finlandesi, ungheresi, estoni, lapponi…).

Tale impianto ideologico era appositamente pensato per servire gli interessi inglesi, indebolendo la legittimità dell’Impero Russo nella zona e creando disordini atti a togliere potere al rivale slavo. L’invasione napoleonica francese della Russia è vista a sua volta dallo studioso britannico come un tentativo per il controllo dell’Heartland, ed egli stesso ipotizzò che sarebbe stata una potenza dell’Europa Centrale (Germania in primis) a invadere e conquistare le pianure dell’Europa orientale fino alla cintura montuosa degli Urali, prossima barriera da sfondare per l’assorbimento della Siberia. In alternativa a ciò anche un’alleanza tra un grande impero europeo e l’Impero Russo avrebbe favorito un agganciamento continentale assai problematico per una potenza marittima come l’Inghilterra.

A conclusioni simili giungerà nei primi anni del ‘900 un geografo tedesco conosciuto come Karl Haushofer, noto per la sua teorizzazione del concetto di “Lebensraum” (Spazio Vitale), il quale venne successivamente utilizzato nella propaganda nazionalsocialista, e della cosiddetta “Geopolitica delle Pan-idee”. Secondo Haushofer, la “Santa Alleanza” tra Impero Tedesco, Impero Russo e Impero Giapponese avrebbe costituito un grande blocco continentale in contrapposizione all’Inghilterra e agli Stati Uniti, le più forti potenze talassocratiche del tempo, e avrebbe inoltre permesso a ciascuna di queste entità statuali di controllare una propria area di competenza: l’Impero Tedesco avrebbe comandato l’Europa unificando le colonie euro-africane, l’Impero Russo avrebbe dominato l’Asia Centrale mentre quello giapponese l’Asia orientale.

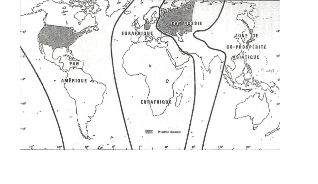

La suddivisione tra aree pan-continentali secondo Karl Haushofer. Fonte: wikicommons

Tale prospettiva venne assunta dallo stesso regime hitleriano, anche se con finalità non collaborative ma imperialiste e militarmente aggressive: per la Germania nazionalsocialista la connessione all’Eurasia, che avrebbe dovuto essere spartita col Giappone imperiale, era sia di valenza spirituale, considerando gli studi esoterici compiuti da certi nazisti sull’Iperborea e il mistico regno di Agartha, sia di interesse economico, siccome il naturale sbocco per lo sviluppo tecnologico non poteva che essere un territorio ricchissimo di risorse e di distese di terra.

La comune visione eurasiatica: paradigma dell’identità imperiale russa.

Ma in tutto questo la Russia invece ha mai avuto percezione della sua posizione geopolitica? Il movimento culturale, spirituale e, in tempi recenti, geopolitico che meglio incarna la concezione della centralità eurasiatica nel sistema-mondo è stato quello Eurasiatista.

L’eurasiatismo russo si contrappone all’idea pan-turanista turca, nonostante le assomigli per via del comune retaggio del nomadismo turco-mongolo, proponendo comunque una visione che supera il gretto sciovinismo panrusso così come il panslavismo nella sua tendenza “russocentrica”. L’origine dell’ideologia eurasiatista si può rinvenire nella tendenza intellettuale dello “slavofilismo”, movimento politico, filosofico e letterario teso al recupero e all’esaltazione del patrimonio culturale e spirituale russo in contrapposizione alle tendenze liberali, moderne e filo-occidentali animate dalle riforme di Pietro Il Grande. Contrapponendosi all’Europa “civilizzata”, gli slavofili vedevano nella cultura russa una preponderanza dei valori del mondo asiatico, pur riconoscendo che la Russia non era un Paese completamente asiatico. Il primo fondamento eurasiatista fu infatti quello di capire che la civilizzazione russa non era né europea né asiatica, ma un tipo proprio di civiltà che prendeva diversi aspetti sia dal mondo europeo sia da quello asiatico.

La collocazione eurasiatica della Russia e dei popoli circostanti sarebbe stata dovuta anche dalle precedenti dominazioni tartaro-mongole, le quali avrebbero lasciato numerosi segni della loro presenza nelle istituzioni e nella mentalità del nuovo Stato russo. Proprio a causa di ciò, per i primi eurasiatisti l’opposizione al liberalismo e al razionalismo filosofico occidentali non poteva non spostare l’asse dell’alleanza della Russia verso i popoli asiatici ancora intoccati dal pericolo dell’occidentalizzazione. Nell’idea eurasiatista, la Russia si trova dunque a dominare una porzione di territorio che è strategica proprio perché posta al centro del continente eurasiatico e quindi, proprio per tale ragione, destinata a dominare l’Eurasia. Ciò che differenzia il concetto di “Eurasiatismo” da quello di “Grande Russia” è essenzialmente la selezione della base etnica di entrambi i progetti geopolitici.

Uno schema che mostra l’Eurasia geopolitica e antropologica secondo la visione del Movimento Internazionale Eurasiatista diretto da Aleksandr Dugin. Fonte: Wikicommons

Per i nazionalisti panrussi l’immaginario di una “Grande Russia” corrisponde ad un vasto impero che riunisca, tramite una politica militare irredentista, le zone abitate in maggioranza o in una certa percentuale dai russi all’Impero. Ciò ovviamente include l’unione di tutte e tre le “Russie”: la Russia Bianca, ossia la Bielorussia, l’Ucraina (cioè la “Piccola Russia”) e la “Grande Madre Russia”. Ovviamente un tale orientamento prende in esame solamente le popolazioni russofone o propriamente russe, mentre non presenta alcun interesse nel considerare le minoranze o gli altri popoli dell’Impero di origine non russa. Una tale prospettiva è stata difesa dai nazionalisti russi xenofobi degli anni ’90 e 2000 ma anche dal Partito Liberal-democratico fondato da Vladimir Zhironovsky, noto per le sue posizioni ultranazionaliste e russocentriche. Di altra avvisaglia sono invece gli eurasiatisti, i quali, pur riconoscendo il ruolo di perno centrale della Russia nell’area eurasiatica, guardano con rispetto e anche ammirazione alle popolazioni limitrofe che hanno contribuito a creare l’identità eurasiatica. Tra i principali fautori della corrente eurasiatista russa si trovano in particolare Georgji Vernadskij e Lev Gumilev, mentre l’eurasiatismo contemporaneo è incarnato nella figura del politologo Aleksandr Gel’evic Dugin.

Senza addentrarsi troppo nell’ideologia eurasiatista russa, che potrebbe essere il tema di un altro articolo, risulta essere molto interessante la prospettiva neo-eurasiatista proposta da Dugin a partire dal libro “I Fondamenti della Geopolitica” fino al “Manifesto dell’Eurasiatismo”, compresi i quaderni della 4TP (Quarta Teoria Politica). Secondo Dugin, che riprende in buona parte le vecchie tesi dei primi eurasiatisti, il merito dell’Unione Sovietica, in particolare sotto Iosif Stalin, è stato quello di mantenere il dominio sull’Heartland eurasiatico senza mandare in pezzi l’Impero zarista. Tuttavia la caduta del comunismo e la dissoluzione dell’URSS hanno portato ad una catastrofe geopolitica per il soggetto russo. La Russia infatti ha perduto molte ex repubbliche sovietiche ai margini dell’Europa orientale, ma al contempo ha staccato da sé il Turan, cioè il blocco asiatico centrale. Nonostante tutto, la Russia mantiene ancora oggi la maggior parte dei territori della Terra-Cuore ma comunque si trova nella morsa di due attori sempre più forti: gli Stati Uniti, che hanno preso il vecchio ruolo che aveva l’Inghilterra per la Russia fino al XIX secolo e i primi del ‘900, e la Cina, la quale nutre da sempre delle mire espansionistiche verso la Siberia ma dirette all’Artico, mostrandosi così portatrice di una nuova istanza panasiatista e sinocentrica.

Fortunatamente col nuovo corso putiniano, secondo Dugin, si è almeno parzialmente ritornati alle istanze nazionaliste/eurasiatiste tipicamente russe, anche grazie all’alleato Lukashenko in Bielorussia e alla dottrina eurasiatista dell’ex premier kazako Nursultan Nazarbayev. Per Dugin la sicurezza dell’Heartland eurasiatico in mano russa doveva basarsi sulla neutralità delle appendici d’Eurasia, Europa ad ovest e Giappone ad est, garantendo che questi due entità fossero neutrali o sottomesse/allineate alla potenza eurasiatica russa come contraltare all’azione angloamericana.

In Asia, invece, un nuovo scenario federalista, basato sulle attuali sovrastrutture geopolitiche quali CSI e Unione Economica Eurasiatica, avrebbe riunificato i territori persi con la dissoluzione dell’URSS e permesso di svolgere al contempo un’efficace azione di contenimento nei confronti della Cina. Il pericolo dell’espansionismo cinese per la Russia, oggi praticamente assente nella politica russa data la situazione contingente, doveva essere affrontato con la creazione di un asse Mosca-Teheran-Delhi in Asia meridionale e l’assorbimento della Mongolia Interna dentro quella Esterna, in modo tale da spingere la Cina verso Sud rimuovendo definitivamente le sue mire verso l’Heartland.

Le posizioni di Dugin sono poi cambiate nel corso del tempo, tant’è che oggi è diventato sostenitore del modello comunista cinese e celebra l’amicizia “senza limite” tra Cina e Russia, immaginando una Triplice Alleanza tra Imperi Centrali fondata sull’asse Mosca-Pechino-Pyongyang. Tutto ciò sull’onda del multipolarismo crescente nelle relazioni internazionali, il quale fa ben sperare il pensatore eurasiatista sulla formazione di sempre maggiori centri di civiltà che mettano in discussione l’egemonia occidentale a trazione euroamericana. Ma, tralasciando interpretazioni ideologiche, oggi ha ancora importanza l’Heartland come concepito da Mackinder?

Ad oggi la nuova amministrazione americana di Donald Trump ha spostato l’attenzione sull’emisfero americano (in particolare quello settentrionale) mediante la ricetta “MAGA”: misure protezionistiche e, almeno verbalmente, la volontà di estendere la propria “longa mano” a sud verso il canale di Panama e a nord verso il Canada e la Groenlandia. Trump ha voluto porre i riflettori sull’Artico, area del pianeta presa di mira per la sua posizione strategica e le sue risorse (ovviamente in funzione anticinese in primis e anti-russa in secundis). In questa fase pare che le tesi sulla preponderanza strategica dell’Artico e della seconda “Isola Mondo” cioè il supercontinente americano, stiano superando la vecchia geopolitica del “Grande Gioco” che prendeva in pieno di mira l’Heartland.

Tuttavia ha poco senso credere che l’Eurasia non sarà ancora la centro di attenzioni, soprattutto considerando la penetrazione strategica programmata dall’UE negli Stati turchi con l’intento di acquistarne le risorse oppure gli addestramenti congiunti con gli americani in paesi come Uzbekistan o Kazakistan. Un altro elemento recente che va a favore di questa tesi è stata la visita dell’ex primo ministro David Cameron in tutti i Paesi dell’Asia Centrale avvenuta nel 2024, a dimostrazione del fatto che l’Inghilterra non ha abbandonato certe smanie per i territori del “Cuore del Mondo”. Nel complesso si può dire che, congiuntamente all’Artico, le vaste aree siberiana e centrasiatica saranno ancora un obiettivo geopolitico invitante per l’Europa, gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito nonché per la Cina e, attualmente forse meno palese, la Turchia. In questo senso, tra prospettive più o meno interessate di natura eurasiatista, turanista, panasiatista oppure occidentalista/paneuropeista, continua ancora la sfida epocale tra potenze di terra e potenze di mare per la conquista degli approdi strategici del mondo.